日経平均株価は上昇を開始する準備の動きへ入る公算か

〇NYダウはすでに下値の目安になる場所へ位置している

本年のNYダウは、3月までにいったん下げて、3月15日に年間の最安値をつける動きを経過して、その後、8月まで上昇を継続した後、8月1日に年間の最高値をつけて、10月末まで下降の流れへ入っています。

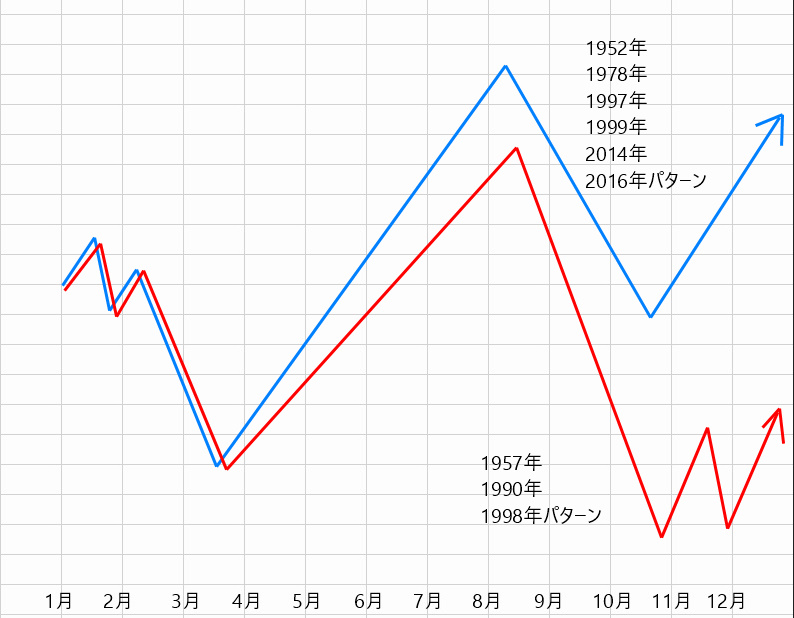

1950年から2022年までの期間で、本年と似た展開となっている年(年初の価格が下げて、3月頃に押し目をつけた後、上昇を開始して、8月頃に年間の最高値をつけた後、10月頃まで下げている年)は、1952年、1957年、1978年、1990年、1997年、1998年、1999年、2014年、2016年が挙げられます。

1998年は、年初にあまり下げていませんが、8月に年間の最高値を付けた後、10月まで下げているので、似たパターンとしています。

2016年は、8月から10月まで積極的な下げ場面になっていませんが、この期間で上値重い展開となっているので、似たパターンとしています。

図表01は、過去9回の年間の値動きを示しています。

以前から紹介してきた通り、NYダウは、10月頃に押し目をつけた後、年末へ向けて上昇する傾向があります。

そのため、10月頃まで価格が下げた後、押し目をつけて上昇するという展開は、9回のすべてのケースで共通していますが、10月頃の安値の値位置に2通りのパターンがあります。

1957年、1990年、1998年のように、10月までの下げで、年間の最安値を更新している年と、1952年、1978年、1997年、1999年、2014年、2016年のように、年の前半につけた年間の最安値を更新せずに押し目をつけるパターンです。

年間の最安値を更新している年は、10月までで年の前半の安値を割れているため、本年のケースと異なります。

本年のように、10月の時点で年間の最安値を更新していない年は、年初の値位置が意識される動きとなっています。

1月の始値を割れずに上昇を開始するか、1月の始値を割れても、一時的な動きで終わり、すぐに値を戻して、押し目をつける動きとなっています。

過去のパターンを参考にすると、本年の8月1日以降の下げは、1月3日の始値33148ドルが意識される格好で押し目をつけて、年末へ向けた上げの流れへ入ると考えられます。

だとすれば、前週末の値位置は、すでに下値を拾われる可能性のある場所へ位置しています。

〇日経平均株価は週明け後に押し目をつけるかが焦点

前回、日経平均株価の11月の値動きのパターンから、11月末までのシナリオを紹介しました。前回は、まだ10月末までが上昇、下降、横ばいに推移するのかがはっきりしていなかったため、11月末までの複数のシナリオを紹介しました。

現在、すでに10月末の値位置がはっきりしているため、11月末までのシナリオは、2通りに絞ることができます。

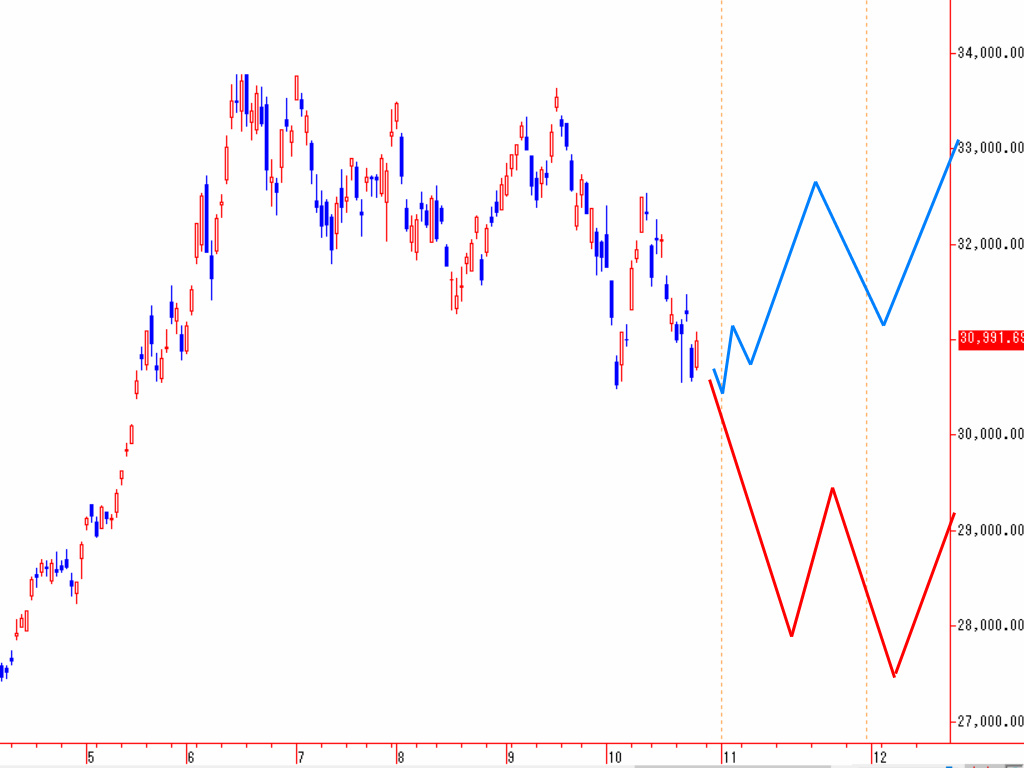

週明け後、押し目をつけて上昇を開始するパターンと、週明け後も下降を継続して、11月中旬以降に28000円まで下げて押し目をつけるパターンの2通りです。

前週末の225先物期近は、NYダウが下げた流れを映して、30600円まで下げて引けています。

そのため、週明け後の日経平均株価は、10月27日の安値30687円以下か、その付近から始まる動きになると考えられます。

寄り付きでの下放れが下げの流れの継続を示すため、週明け後の日経平均株価は、下値を試す動きになる公算です。

その際、これまで何度か下値を支えられてきた30500円の節目前後の値位置を試すことになります。

11月が月初から上昇を開始する展開になる場合、目先は、10月4日の安値30487円が意識される格好で、強く下値を支えられる動きがあらわれるはずです。

目先、勢いの強い下げの流れを継続するなら、30500円以下、30487円が意識さることなく、下げの流れを継続すると考えられます。

その場合、週明け後は、価格が下放れた後、大陰線をつけて、30500円を大きく下回る動きになると考えられます。

図表02は、日経平均株価日足と、今後のシナリオです。

NYダウの過去の経験則を考慮すると、日経平均株価は、11月が月初から上昇する展開になる公算です。

そうならないなら、11月の下げは、週明け後の日銀会合や、FOMCが下げ継続の理由になると考えられます。