〇NYダウは週明け後に反転する可能性を考えておく必要がある

NYダウは、9月、10月に押し目をつけて、翌年へ向けた上値の限界を試す動きへ入ります。

9月、10月までの期間で、その時点での下値の限界を確認する作業を経過しているため、翌年に価格が下げる場合でも、少なくとも年末までの動きとして、上値を試す流れになっています。

1990年から2021年の32年間では、11月の月足が陽線引けする確率が72%、12月の月足が陽線引けする確率が75%となっています。

10月の月間の最安値よりも12月の月間の終値(大納会の終値)の方が低かった年は、2007年と2018年の2回しかありません。

どちらも、10月まで上昇の流れを作り、10月に年間の最高値を更新し、その後下降を開始したことで、年末の値位置が10月の値位置よりも低くなっています。

9月、10月の値動きの特徴を考慮すれば、10月の展開は、「9月から続く、その時点での下値の限界を確認するための下げの流れを継続して、下値を掘り下げる」「9月下旬から10月上旬、中旬頃までに押し目底のパターンを形成して、上値を試す動きへ入る」「9月に押し目をつけた後、10月が月初から上昇を開始する」という3通りが考えられます。

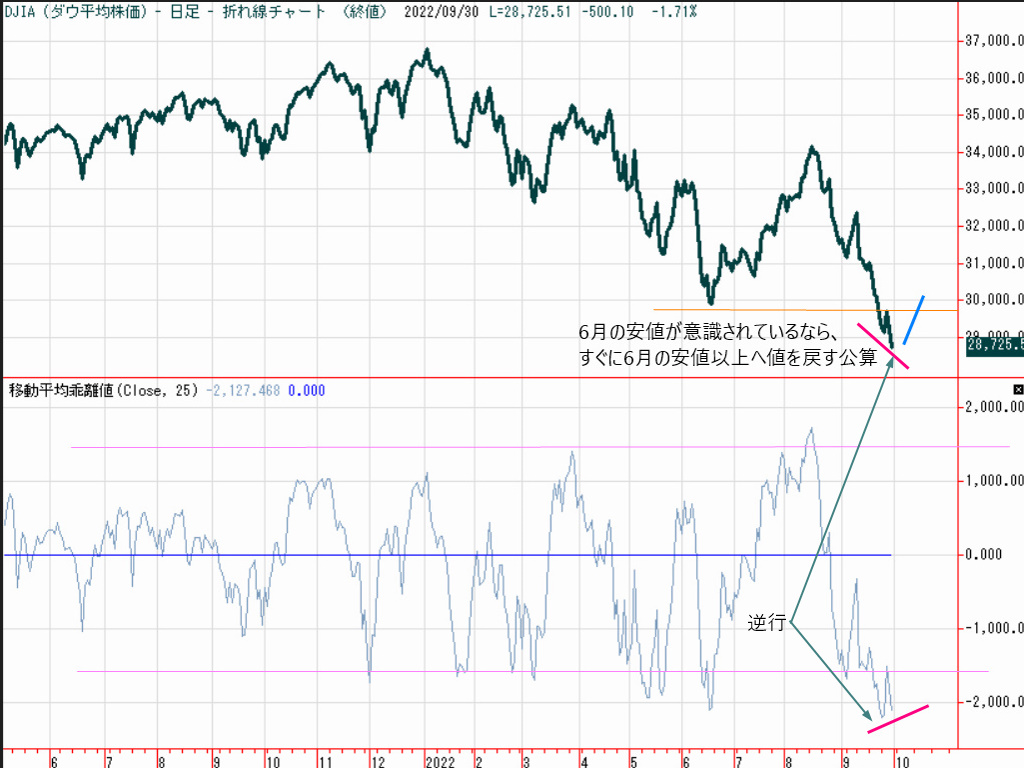

図表01上段は、NYダウの終値の折れ線グラフです。下段が終値から25日移動平均線のその日の数値を引いた乖離線です。

本年の乖離線は、昨年よりも短期的に上下へ向かう勢いが強く、反転地点が拡大しています。下降から上昇へ転換する場面では、-1000ドル、-1500ドル、上昇から下降へ転換する場面では、1000ドル、1500ドルが反転する可能性のあるおおまかな目安になっています。

乖離線は、9月21日に-1500ドル以下まで下げて、9月26日に-2210ドルをつけています。

その後、いったん反発して、29日、30日と価格が下げる過程で、再度、乖離線の水準が下がっています。

現在の相場は、テクニカル指標があてにならないことが多いのですが、これまでの見方で言えば、すでに反転上昇する可能性のある場所に位置していると考えることができます。

9月30日の乖離線は、-2127ドルとなっています。

週明け後、価格が反転して、乖離線の水準が上がると、終値の反転地点が下がっている状態で、乖離線の反転水準が上がっている動きとなります。これは、逆行現象と呼ばれる動きで、強気サインとなります。

週明け後の価格が終値比でプラスになる場合、9月30日の安値、または10月3日の安値が押し目になる可能性が出てきます。

乖離線をあてにしているわけではありませんが、9月、10月という時期のため、10月3日の反転上昇の動きは、注目しておきたいところです。

〇日経平均株価は下値の目安へ到達している可能性がある

前述したNYダウの見方に沿って書いているように感じるかもしれませんが、日経平均株価も、週明け後の価格が反発するか否かが、目先の強弱の重要なポイントになっています。

日経平均株価は、9月26日、28日、30日と、大陰線をつけています。

大陰線が短い日柄で複数あらわれているときは、その時点で、行けるところまで、一気に下げている状況を示しています。

下値余地が十分にあるなら、現在は、大きく下値を掘り下げる動きになる場面です。

28日、30日は、大きく下値を掘り下げているように見えますが、28日の安値が25938円で、30日の終値が25937円となっていて、28日の安値から、1円しか下げていない状態となっています。

短い期間で複数の大陰線があらわれているにもかかわらず、下げ渋る動きは、多くの市場参加者が下値に対して強く意識している状況のあることを示唆しています。

現在の日経平均株価の下げが6月の安値25520円付近で下値を支えられる動きになるなら、その押し目は、9月30日の安値25805円になると考えられます。

月曜日の寄り付き値が25805円以上で始まるなら、25805円が押し目になって、目先の価格が反発を開始する可能性が出てきます。

その場合、10月は、下値堅く推移して、10月の月足が陽線引けする展開になると考えられます。

上値の目安は、9月7日以降の反発調整と同程度の値幅となる27196円前後が挙げられます。

一方で、週明け後の価格が25805円を大きく下回る展開になるなら、その動きは、25520円に下値堅さのないことを示唆しています。

週明け後、価格が続落するなら、その後は、勢いの強い下げの流れを継続して、3月の安値24681円以下へ一気に下げる展開になると考えられます。