〇日経平均の1月が陰線で引ける場合、月初から積極的に下げる

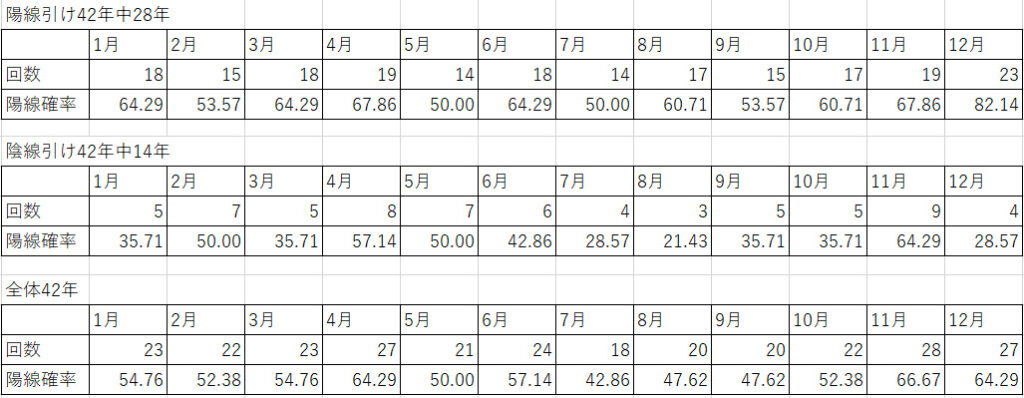

図表01は、12月4日に紹介した年間が陰線、陽線で引けたときの月ごとの値動きの傾向を示しています。

上段が年足陽線の年、中段が年足陰線の年、下段が全体で、数値は、それぞれの月の月足が陽線引けした回数と確率になります。

12月4日の記事で紹介した通り、12月に年足が陽線引けした年は、陽線で引ける確率が82%と高く、年足が陰線引けした年が陽線で引ける確率が28%と低くなっています。

同様の傾向は、1月にもあります。

1月に年足が陽線引けした年は、陽線で引ける確率が64%と高く、年足が陰線引けした年が陽線で引ける確率が35%と低くなっています。

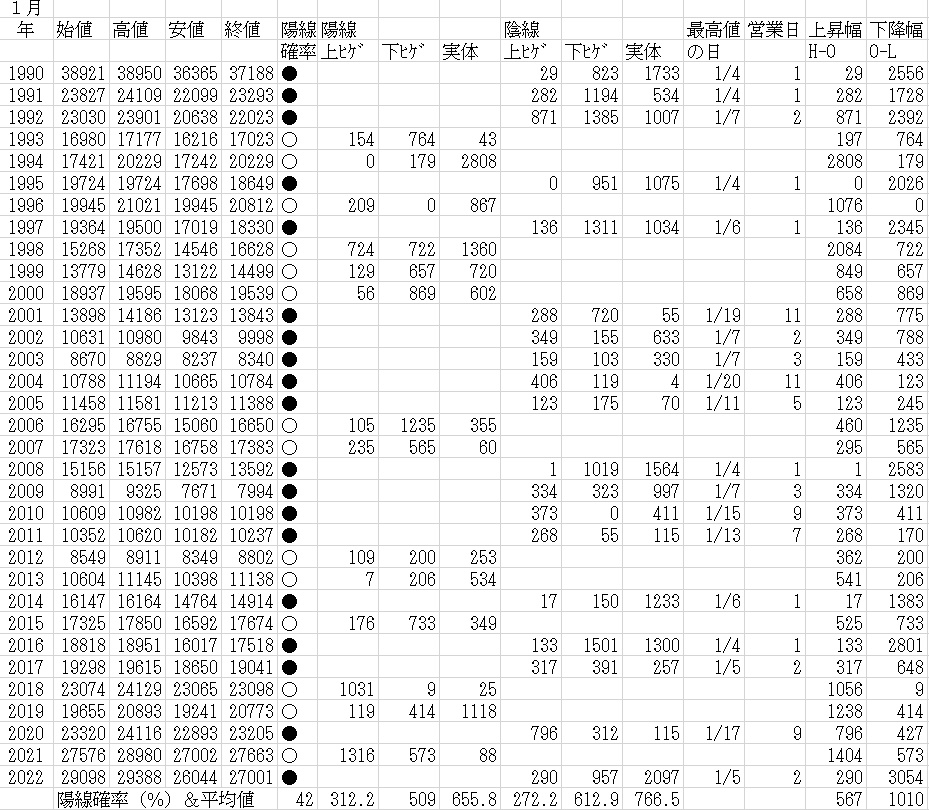

図表02は、1990年以降の1月の値動きを示しています。

いつも掲載している図表なので詳細な説明は省きますが、陰線の上ヒゲ、下ヒゲ、実体は、1月が陰線引けしたときの1月の月足の部位の値幅を示しています。その横の最高値の日と営業日は、陰線引けしたときの1月の最高値をつけた日と、その営業日です。

一番右側の上昇幅、下降幅は、始値から高値までの値幅、始値から安値までの値幅です。

1990年から2022年の期間で、月足が陰線引けした年が19回ありますが、その中の13回は、月初から1~3営業日の範囲で1月の最高値をつけています。

1~3営業日の範囲で1月の最高値をつけた年の1月の下降幅を見てゆくと、1990年は2556円幅、1991年が1728円幅、1992年が2392円幅、1995年が2026円幅、1997年が2345円幅、2002年が788円幅、2003年が433円幅、2008年が2583円幅、2009年が1320円幅、2014年が1383円幅、2016年が2801円幅、2017年が648円幅、2022年が3054円幅となっています。

当たり前のことと感じるかもしれませんが、月初から下降の流れを作っている場合、ほとんどのケースで、2000円幅以上の下げ場面となっています。

〇2023年は2021年からのもちあいを上下どちらかへ抜け出す可能性が大きい

図表03は、2020年の上昇以降の日経平均株価日足です。

日経平均株価は、2021年2月以降、25000円から30000円程度の範囲でジグザグに推移しています。

2年間継続してきたレンジ内での動きは、2023年に上下へ向かう流れへと変化すると考えられます。

レンジ下限となる本年3月の安値24681円へ接近すると、2021年9月の高値30795円が当面の天井になって、2021年2月以降のジグザグは、天井型を形成中という見方が有力になります。

一方で、2022年3月の安値に接近する動きとならず、本年5月以降の下値堅さを継続する格好で、26000円前後で下値堅く推移して、上昇を開始すると、2021年2月以降の動きは、上昇途中の中段もちあいの可能性が出てきます。

強気の展開になるなら、上げやすい4月頃までの期間で、30000円以上へ上昇する動きになっていると考えられます。

本年が弱気パターンの年になる場合、年内、あと5営業日の期間で、24681円を下回ることも考えられます。

5営業日で下げ渋ったとしても、前述した1月の季節性を考慮すると、2023年が弱気パターンの年になる場合、1月が月初から下降の流れを作り、一気に24681円を割れる動きになるはずです。

来年、日経平均が下げると見るなら、今週は、積極的な下げ場面になるか、年明け後、価格が下げるための準備期間として、上値の重さを確認する作業になるかのどちらかになると考えられます。