〇本年の日経平均株価は年末までに3月の安値を目指す公算

図表01は、日経平均株価の年間の最高値、最安値の出現した場所を示しています。

上段が1950年から1989年までの50年間で、年間が陽線引けした年の最高値の出現した月、年間が陰線引けした年の最安値の出現した月です。

下段が1990年から2021年までの32年間で、年間が陽線引けした年の最高値の出現した月、年間が陰線引けした年の最安値の出現した月です。

以前より書いている通り、年間が陰線引けする年は、たいていの場合、6月までに年間の最高値をつけて、年の後半に年間の最安値を更新しています。

また、年間が陰線引けする年は、だいたい6月以降に年間の最安値をつけています。1950年から1989年では、年足が陰線引けした年で、6月の前に年間の最安値をつけた年が2回しかありません。1990年以降では一度もありません。

過去の経験則を考慮すると、本年の年足が陰線引けする場合、年末までに3月の安値24681円を割れる動きになると考えられます。

言い換えると、本年の年足が陰線引けしないのであれば、本年は、年末へ向けて、1月4日の始値29098円以上へ上げる動きになるということです。29098円を超えるなら、当然、年末には、これまで超えられなかった壁である1月5日の高値29338円を超えているはずです。

前週末のNYダウが大幅続落となったことで、週明け後の日経平均は、26650円前後の値位置から始まる公算です。

本年の年足が陽線引けするなら、12月までの3か月間で、2700円以上の上げ場面になり、年足が陰線引けするなら、2000円幅以上の下げ場面になると考えらえます。

ECB、FRBは、ともに9月の会合で政策金利を0.75%幅引き上げること決定し、先行きの景気を悪くしてでも、インフレを抑え込むという明確な姿勢を示しています。年末までの3か月程度の期間で、政策の転換は考えにくい状況です。

9月21日のNYダウは、前日比プラスで推移していましたが、FOMCでの内容を確認した後、一気に下げに転じて、前週末に6月の安値29653ドルを割れる展開となっています。

6月の安値をつけた時点では、今年後半に利上げ圧力が緩まるのではないかという思惑がありましたが、その見通しを変更せざる得ない状況となっています。

来年へ向けて、積極的に買いやすい場所を模索する時期に、まだ下値余地が十分にあることを示したので、NYダウは、当面、上値重い展開になる可能性が大きくなったと言えます。

現状を考慮すると、2022年の日経平均は、年末へ向けて1月5日の高値29388円を超える展開を考えにくいと言えます。

〇日経平均株価の年末までの動き方

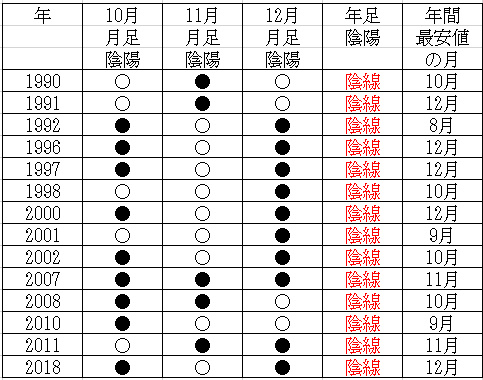

図表02は、1990年から2021年までの期間で、年足が陰線引けした年の10月から12月までの値動きを示しています。

左から順番に、「年足が陰線引けした年」、「月足が陽線引けした年を〇、陰線引けした年を●」、「年間の最安値をつけた月」になります。

10月に陰線引けした年は、11月に反発して陽線引けして、12月に再度下値を試す動きになっています。そのような年は、12月に年間の最安値をつけていることが多くなっています。

10月が陽線引けした年は、11月に価格が下げて、11月、12月に年間の最安値をつけています。

チャートで、それぞれの年の値動きを具体的に見てゆくと、10月の月足が陽線引けする展開になっているときは、9月頃まで、または10月上旬頃までに押し目をつけて、10月が月初から堅調に推移する動きとなっています。

10月の月足が陰線引けしている年は、9月の下げの流れを継続する格好で、10月も下げるか、9月に上昇して、9月下旬、10月上旬に戻り高値をつけて、10月が下降する動きとなっています。

〇日経平均株価は9月末までの動きで10月の展開が見えてくる

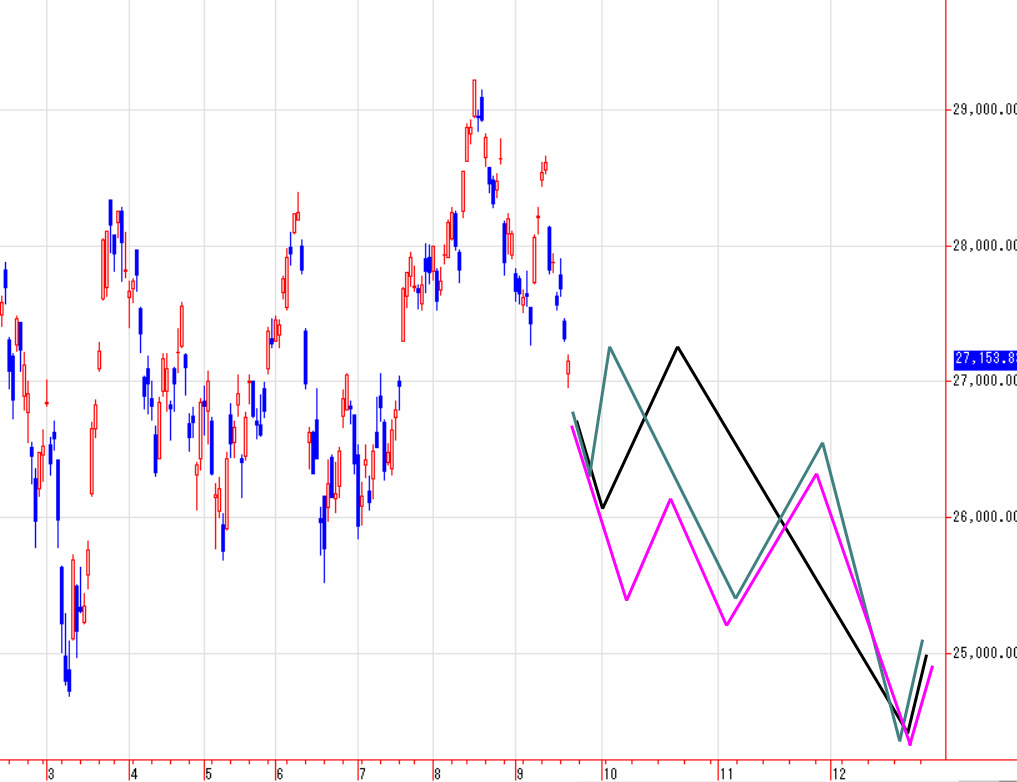

図表03は、日経平均株価日足と今後の予想線です。

日経平均株価は、本年が3月の安値24681円以下へ下げるなら、図中の3通りの展開が考えられます。

3つの中のどのパターンになるかは、9月末までの動き方で見えてきます。

週明け後、すぐに押し目をつけて、9月末まで反発を開始する場合、10月上旬に上値を抑えられて、緑の実線(10月下げ、11月上げ、12月下げ)のパターンになる可能性が出てきます。

26日以降、下げの流れを継続すると、10月に反発する黒の実線(10月上げ、11月下げ)か、10月中に6月の安値25520円(または3月の安値24681円)以下まで下げる展開を経過する、赤の実線(10月下げ、11月上げ、12月下げ)のどちらかになる可能性が出てきます。