〇日経平均株価は、弱気の年なら、9月までに年初来安値へ接近する

日経平均株価の1990年以降のチャートで、9月以降に年間の最安値を更新している年は、1990年、1993年、1996年、1997年、1998年、2000年、2001年、2002年、2007年、2008年、2011年、2018年の12回あります。

過去12回の中で、10回は、9月までに価格が年間の最安値に近い値位置まで下げています。

過去10回は、「9月までに年初来安値に接近して、9月にいったん年初来安値付近から反発した後、10月以降に下値を掘り下げる展開になる」か、または「それまでの下げの流れを継続して、9月以降も年初来安値を掘り下げる流れを作る」かのどちらかの展開となっています。

どちらであっても、9月には、年初来安値に急接近しているか、下抜いています。

9月までに年初来安値に近づいていない年は、1993年と2018年の2回です。

これらの年は、10月から12月の期間に急落して、年間の最高値付近から一気に下値を掘り下げる展開となっています。

1993年は、4月と9月に2回の経済対策を実行しました。前半は、経済対策への期待や、バブル崩壊後、下げ続けていたことの反動もあり、株価を押し上げましたが、9月以降、下降を開始して、11月に年初来安値を割れています。

2018年は、10月以降、FRBの金融引き締め政策が注目されて、それまでの下値堅い状況が一変します。

過去2回は、前半に株価を押し上げる材料が注目されていましたが、後半になって市場参加者の注目するポイントが弱気材料へと変わったことで、9月、10月以降、急激な下げ場面となりました。

本年は、米国の場合、金融引き締め政策が先行きの景気を落ち込ませる可能性がある点、日本の場合、コロナ不況から脱出する道筋の見えないことが、年初から株価を抑える要因になっています。

もともと弱気材料に注目が集まっているのですから、1993年、2018年のように、9月、10月以降、突然、急落する状況ではありません。

したがって、本年は、年末までに3月の安値24681円を割れるなら、9月中に24681円へ接近する動きになると考えられます。

〇変動幅は振れ幅が大きい月で2000円から3000円幅程度が目安

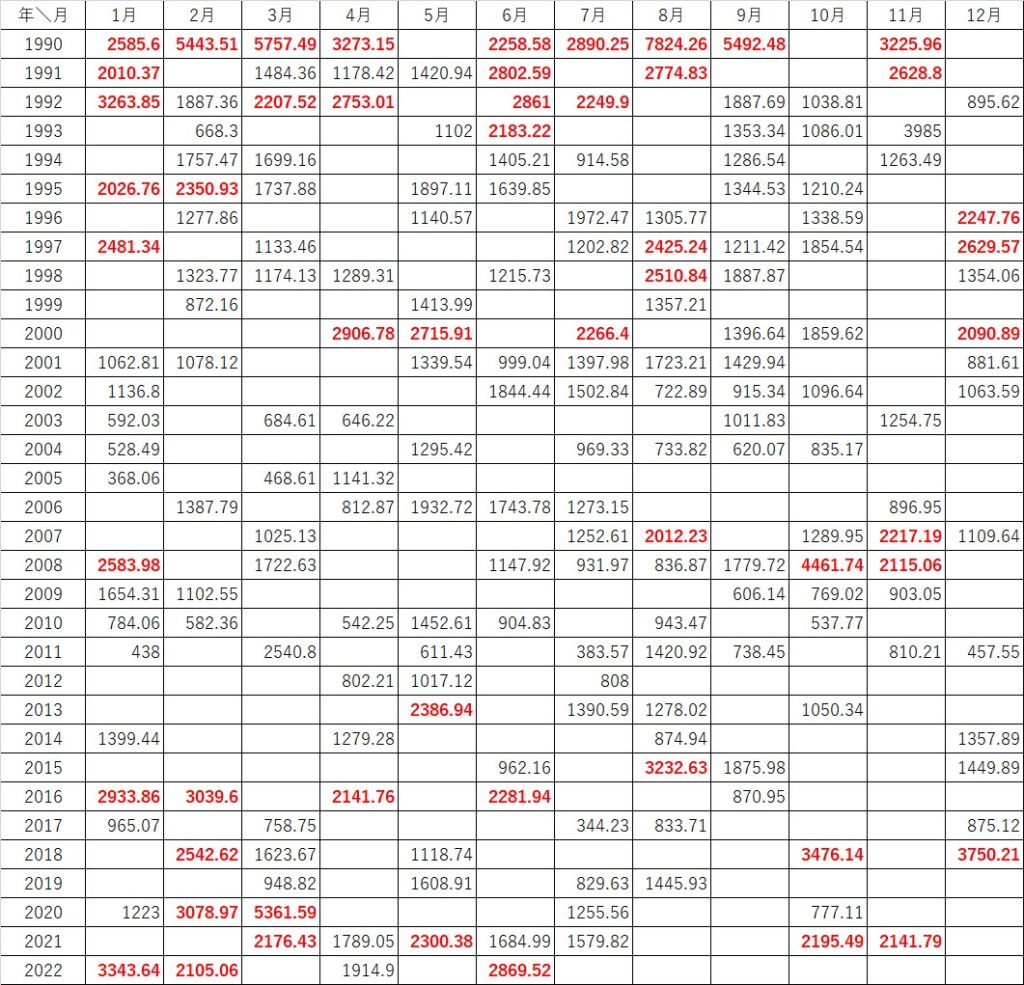

図表01は、1990年から2022年7月までの月足が陰線引けしたときのその月の下げ幅(高値から安値を引いた値幅)を示しています。

2020年2月、3月は、3078円幅、5361円幅、2018年10月、12月は、3476円幅、3750円幅、2008年10月が4461円幅となっています。

これらの暴落場面でも、1か月間なら、3000円幅から5000円幅の値動きで終わっています。

その他の値幅の大きな下げ場面となった月は、だいたい2000~3000円幅の範囲が1か月の変動幅の目安になっていることがわかります。

前週末のNYダウが大幅安となったことで、週明け後の日経平均株価は、28100円前後に位置している可能性があります。

3月の安値24681円までは、3000円幅以上の下げ余地が残されています(24681円でぴたりと止まるわけではないので、それ以上の下げ幅があると推測できます)。

本年は、9月以降に年初来安値24681円を割れる展開になるなら、8月31日までの残り3営業日で、少なくとも8月2日の安値27530円程度まで下げておく必要があります。

〇9月が積極的に下げる場合、月初から下降を開始する

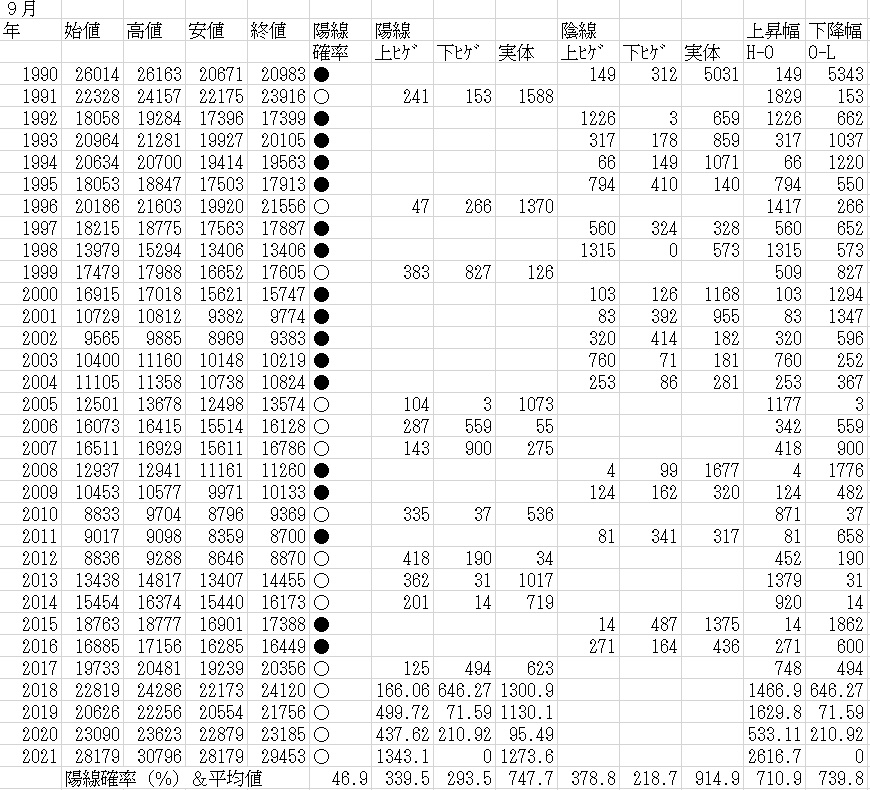

図表02は、日経平均株価の9月の値動きを示しています。いつも掲載している図表なので、細かい説明は省略します。

さて、図表02で、下降幅(始値-安値)が1000円幅以上と大きくなっている年は、1993年、1994年、2000年、2001年、2008年、2015年です。

これらの年の上昇幅(高値-始値)を見ると、317円幅、66円幅、103円幅、83円幅、4円幅、14円幅と、ほとんど上げずに下げていることがわかります。

実際に9月の最高値をつけた日は、3日(3営業日目)、1日(1営業日目)、1日(1営業日目)、1日(1営業日目)、1日(1営業日目)となっていて、ほとんど上げず、月初から下げていることがわかります。

図表03は、日経平均株価日足と予想線です。

本年の価格が3月の安値24681円を割れる展開になるなら、週明け後、3営業日で、一気に27530円付近まで下げて、その後、反発があらわれても一時的な動きで終わり、9月は、月初から下げの流れを作る展開になると考えられます。

そのような動きにならなければ、9月は、下値堅く推移して、本年が年末まで、24681円を割れずに推移する可能性を考えておく必要が出てきます。