【日経平均株価は1月に上昇できるかで上げ余地が見えてくる】

〇 日経平均は1月に上がりにくくなった

日経平均株価は、バブル崩壊前(1989年まで)、ほとんどの年で1月の価格が上昇していました。

1950年から1989年の期間で、1月の月足が陽線引けした確率を調べると、陽線確率は、82.5%となっています。

一方で、1990年から2021年までの期間では、1月の陽線確率が43.8%となっていて、どちらかと言えば、陰線引けしている方が多くなっています。

1月は、1989年までとその後で、異なる傾向に変化しています。

この理由として考えられることは、上昇への期待値の変化だと考えられます。

1月は、新年の最初の月で、新しい年の幕開けとして、特別な月である印象を持ちますが、投資環境を変化させる目新しい材料が出てくるかと言えば、そういう時期ではありません。

12月24日、政府は、一般会計歳出総額が107.6兆円となる、10年連続で過去最大を更新する2022年度予算案を閣議決定しました。

この予算案は、1月から始まる通常国会で審議されることになります。

株価の方向を示唆する政府の方針は、年末までにおおまかに見えてくることになります。

株価は、9月から12月の期間で押し目を確認して、翌年度への期待に後押しされて上昇を開始します。

株価は、行けるところまで、一気に上昇する傾向があるので、期待値が低いと上値を試す流れがすぐに止まってしまいます。

年末、年初と日本国内が連休となりますが、米国市場は、先に始動している年が多く、日本市場で取引できない時間ができてしまいます。

大まかな方向性が見えている状況で、年末、年始に取引できない時間があるのですから、株価は、12月中に行けるところまで行ってしまうという値動きにつながりやすいと言えます。

1989年までは、翌年度へ向けて、株価の上値余地への期待値が高く、年末までの上昇の流れを継続する格好で、1月の株価が上昇していたと推測できます。

一方で、1990年以降は、国内の投資環境が整っていない状況が長く続いてきたため、翌年度へ向けた期待値が低い年が多く、年明け後、すんなりと上昇できない年が多くなってしまったと考えられます。

〇 1月はその年の前半の市場参加者の期待値を示唆している

図表01は、1990年から2021年までの期間で、1月から4月までの月足が陽線引けしたか否かを示しています。

◯が陽線引けした月、●が陰線引けした月です。

1月から4月までの動きを見ると、1月が陽線引けしている年は、2月、3月、4月に陽線引けしていることが多く、1月が陰線引けしている場合、2~4月も陰線引けしていることが多くなっています。

図表02は、1月の月足の陰陽線を示したものと、右側の数値が「4月の終値から1月の始値を引いた結果」になります。

1990年から2021年の期間で、1月が陽線引けした年は、14回あります。その中で、1月の始値よりも4月の終値の方が低かった年は、2回しかありません。

1月の始値よりも4月の終値の方が低かった年は、15回あります。15回の中で、13回は、1月の月足が陰線引けした年にあらわれています。

つまり、1月に価格が下げる場合、4月までの期間で、1月の下げ分を戻して、その値位置を維持できるほどの上げ余力がないということです。

〇 日経平均が大幅上昇するなら2022年1月が陽線引けする公算

12月12日、19日の記事では、2022年の日経平均株価が前半に大きく上昇すると書きました。

この見方が正しければ、2022年1月は、月足が陽線引けする展開になると考えられます。

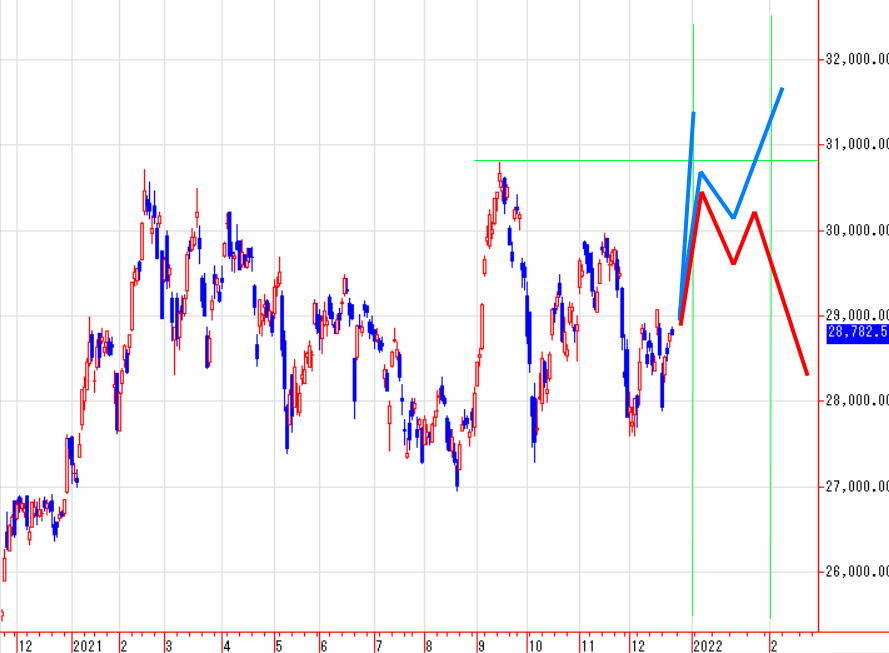

図表03は、2021年の日経平均株価日足です。

以前より書いている通り、本年の日経平均株価は、28000円から30000円程度の範囲でもちあいの動きとなっています。

2022年前半、値幅の大きな上昇局面があらわれるなら、12月中、または1月にこのもちあいレンジ上限30795円を突破して、1月の月足が陽線引けする展開となって、上昇への期待値の高さを示す動きになると考えられます。

一方で、週明け後の価格が上昇しても、30795円を前に上値を抑えられて、1月の月足が陰線引けする展開になるなら、2月以降に再上昇を開始しても、上値余地への期待値が低い状況だと推測できます。

週明け後の価格が上昇して、1月末までに30795円を超えられるかが、2022年の日経平均株価の値位置の目安になります。

注目したいところです。