----- 中国が通貨安、株安となっても、NYダウ、日経平均は下値堅い公算

〇 今回のメルマガの内容

中国では、全国人民代表大会が開催されています。全人代では、長期的な方針や、その年の目標が発表されます。

今年は、明確な目標が提示されませんでした。

また、香港に対する強硬な姿勢が示されたこともあり、例年、全人代を経て株価が上昇する場面で、通貨安、株安となっています。

今回は、中国の通貨安、株安の動きが、NYダウ、日経平均株価にどの程度の影響を与えるかについて紹介します。

〇 来週以降、勢いの強い人民元安場面へ入る可能性がある

図表01は、1月26日に掲載した人民元・ドルの月足チャートです(以前に掲載したままの図になります)。

上方へ向かう動きが人民元安の流れになります。

1月26日は、このチャートを使って、人民元の季節性と本年の推測できる展開を紹介しました。

詳細は、以前の記事を読んで下さい。

要約すると、人民元・ドルは、5~8月の期間のどこかで人民元安が加速する傾向があり、本年1月以降、人民元安が始まる準備が整ったということです。

図表02は、1月以降の人民元・ドル日足です。

これを見ると、4月2日に戻り高値をつけた後、上値を抑えられる動きを経過してきましたが、4月中旬頃からのジグザグに上値、下値を切り上げる動きを経過して、いよいよ、人民元安に勢いがつく可能性のある状態へ入っていると見ることができます。

本年の人民元・ドルが積極的に元安へ向かうとするなら、週明け後は、まさに元安が加速する可能性があると推測できます。

〇 ハンセン指数が積極的な下げの流れへ入る可能性が出てきた

.jpg)

図表03は、1987年から2019年までの期間で、ハンセン指数が最高値をつけた月、最安値をつけた月の回数と確率を示しています。

表の上段が、年初の値位置よりも年末の値位置の方が高かった年の高値、安値の出現場所です。

表の下段が、年末の値位置よりも年初の値位置の方が高かった年の高値、安値の出現場所です。

年間が強気に推移する場合、1月~3月の期間で年間の最安値をつけて、11月から12月の期間に年間の最高値をつけていることがわかります(それぞれ60%程度の確率になっています)。

年間が弱気に推移する場合、1月~4月の期間で年間の最高値をつけて、9月から10月の期間に年間の最安値をつけていることがわかります(それぞれ60%程度の確率になっています)。

図表04は、2000~2019年の期間でのハンセン指数の月ごとの陰線確率(月足が陰線引けする確率)と、月足が陰線になったときの平均的な下げ幅(「高値-安値」の値幅)を示しています。

4月は、陰線引けする確率が20%となっていて、ほとんど上げていることがわかります。その他、30%となっている3月、10月も、比較的上げやすい時期になっていることがわかります。

5月は、4月の反動からか、70%の確率で陰線引けする展開となっています。

下げ幅が大きくなりやすい月は、8月~11月です。

図表3と4の傾向から、ハンセン指数は、価格が下げる場合、4月頃までに戻り高値を確認して、5月~10月頃までの時期に下げの流れを作っていることがわかります。

ハンセン指数の日足は、株探の中のチャートで見て下さい。

5月22日のハンセン指数は、それまでのもみあいレンジを下放れて、大陰線をつけて引けています。

本年が値幅の伴った下げ場面になると見るなら、目先は一気に下げが勢いづくと考えられます。

〇 中国の株安、通貨安のNYダウへの影響は小さい公算

さて、長々と人民元安、株安が勢いづく可能性について書いた理由は、NYダウがその流れを映す展開になるかについて書きたかったからです。

結論を先に書くと、今回は、影響があるけれども、値幅が大きくならないと見ています。

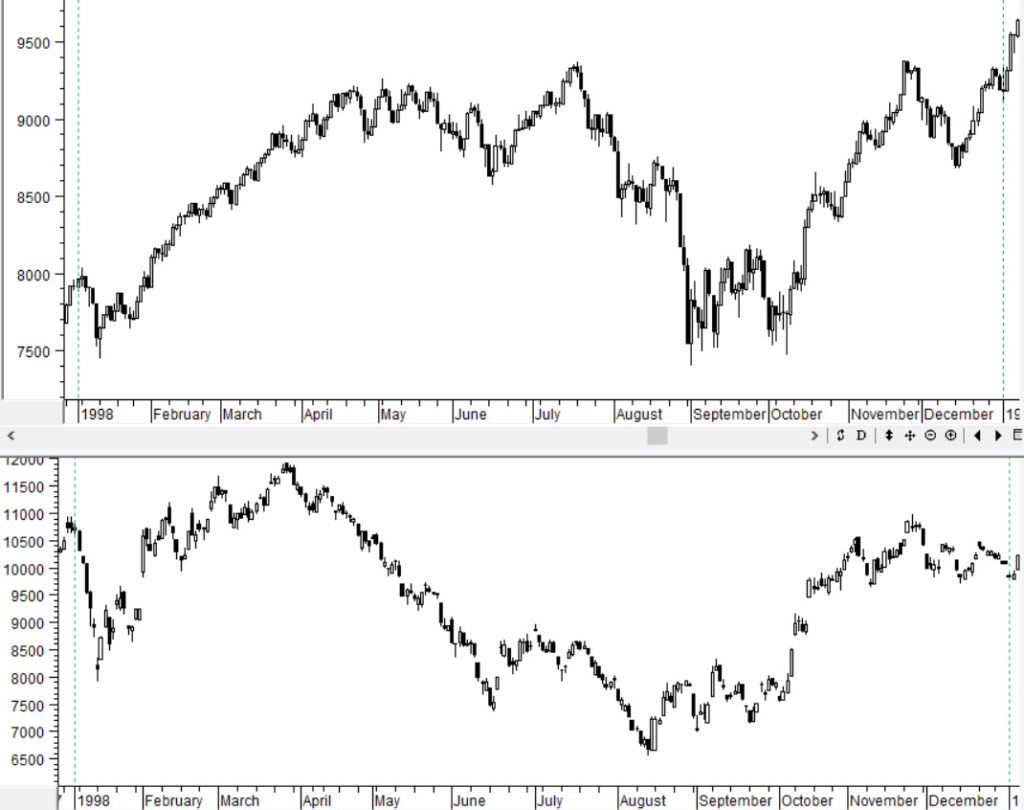

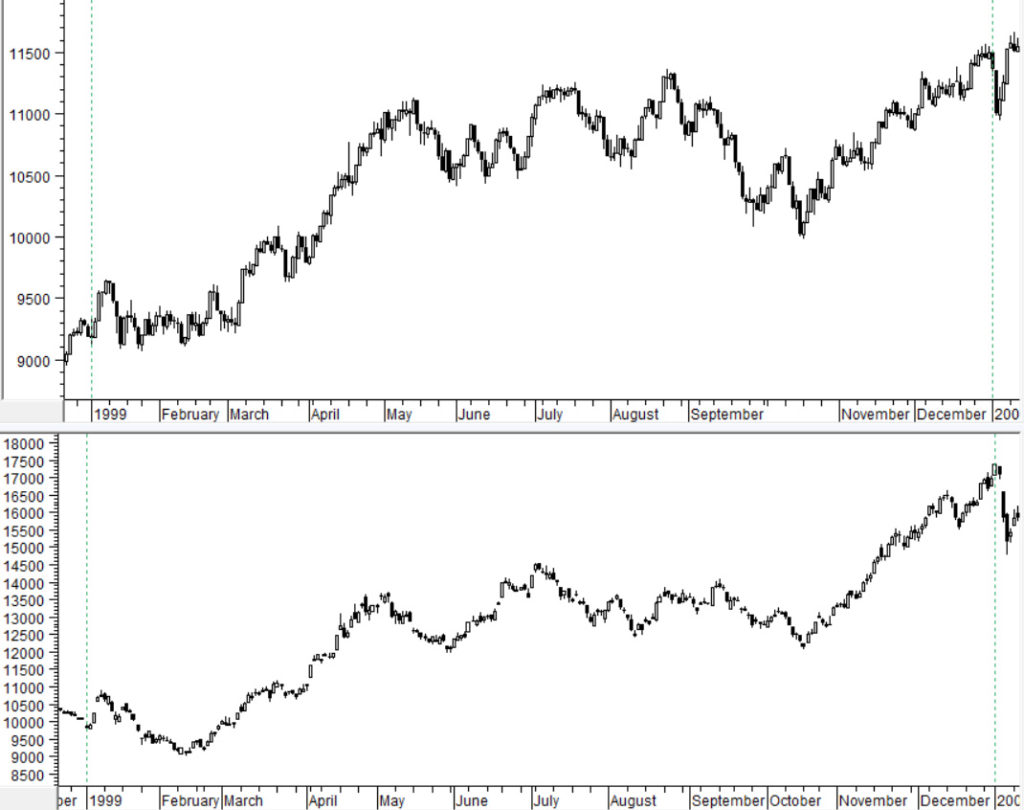

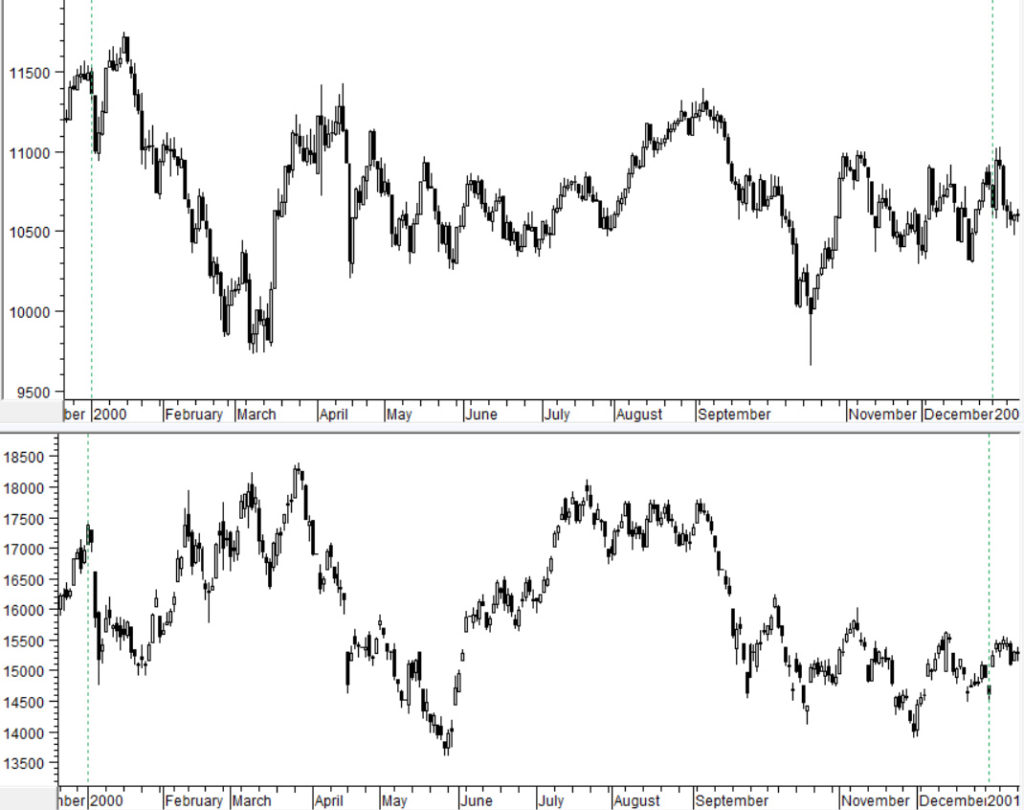

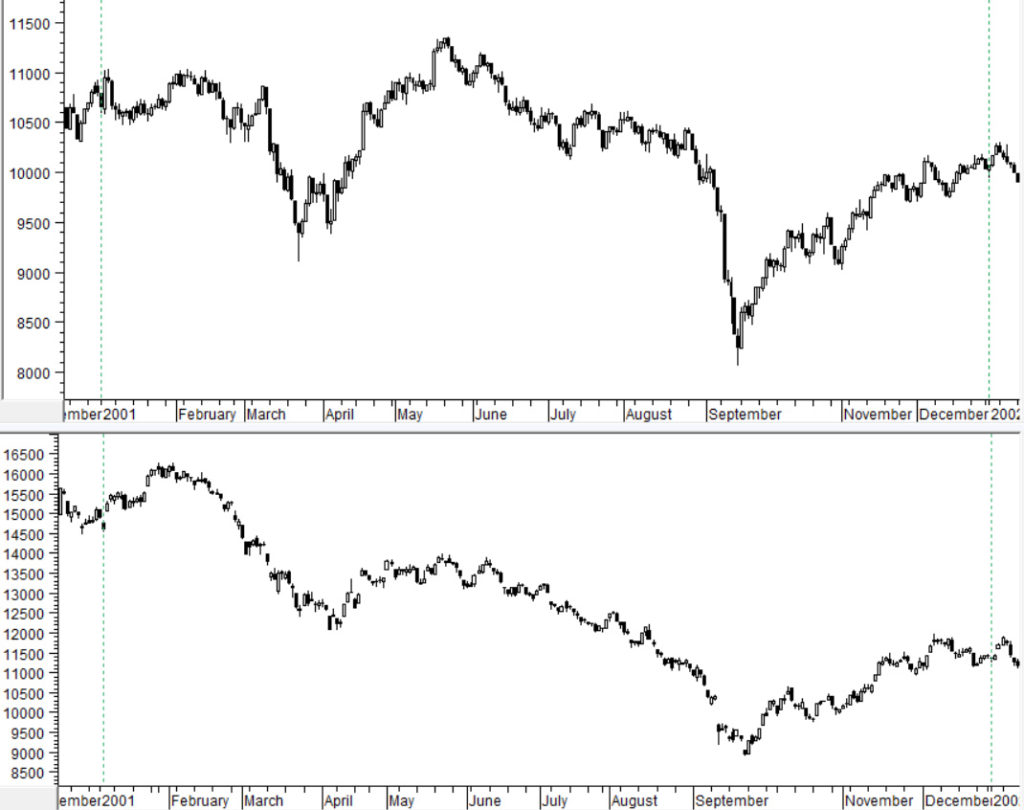

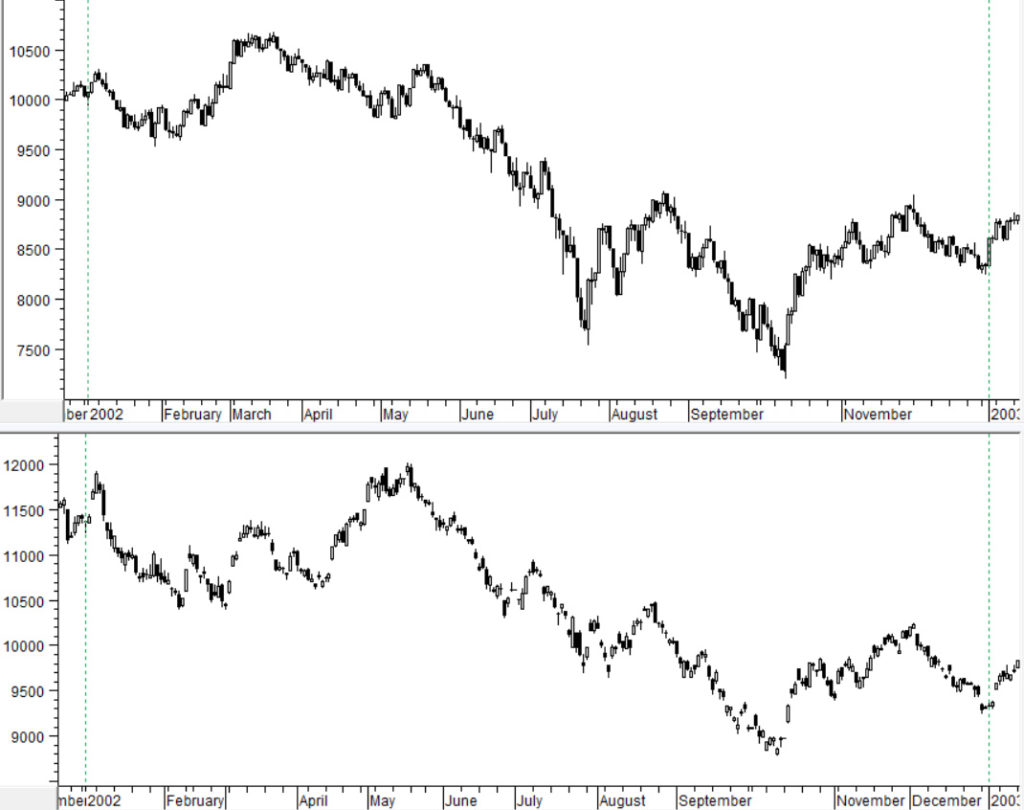

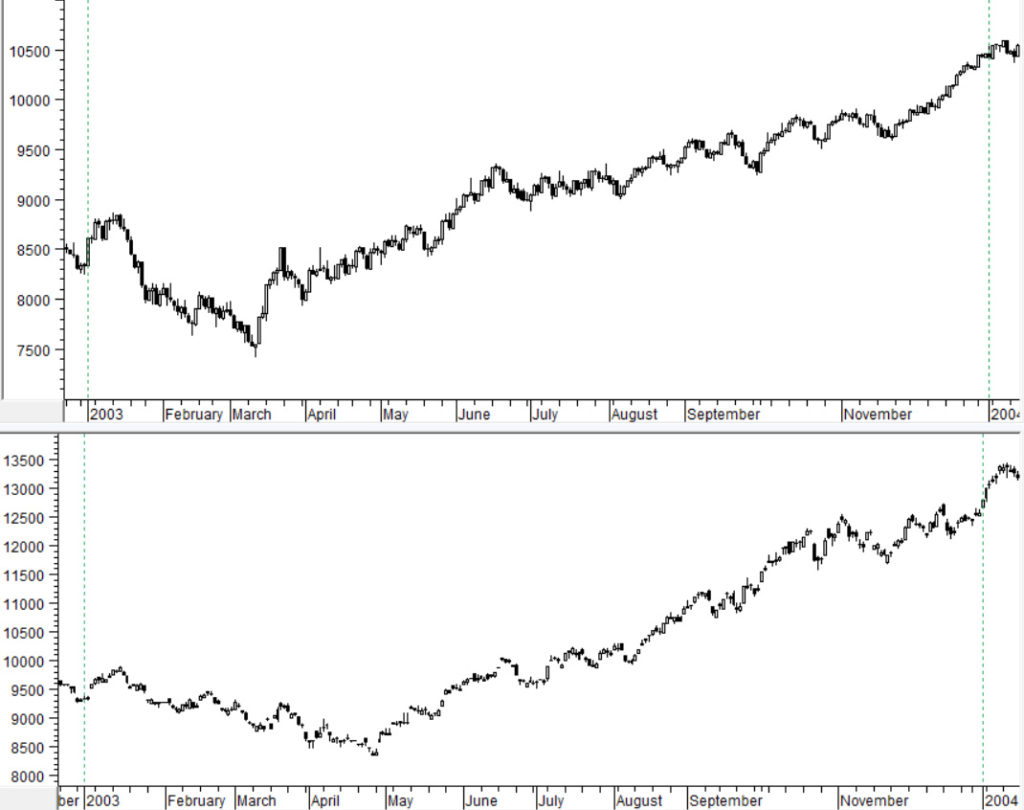

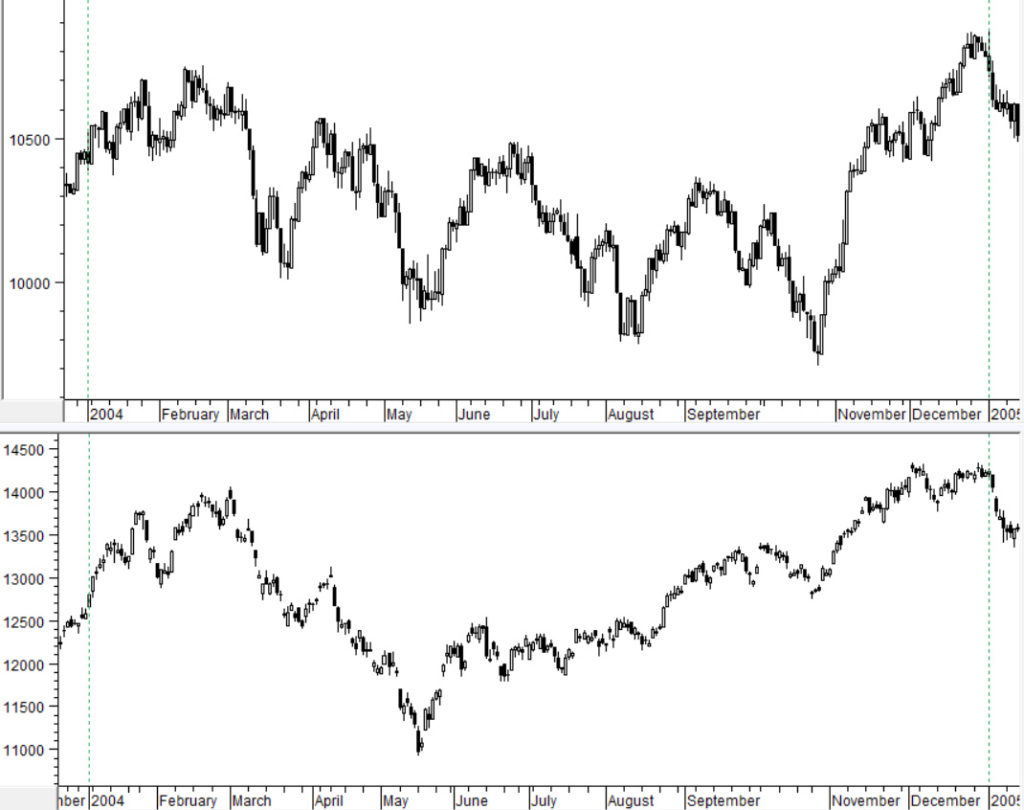

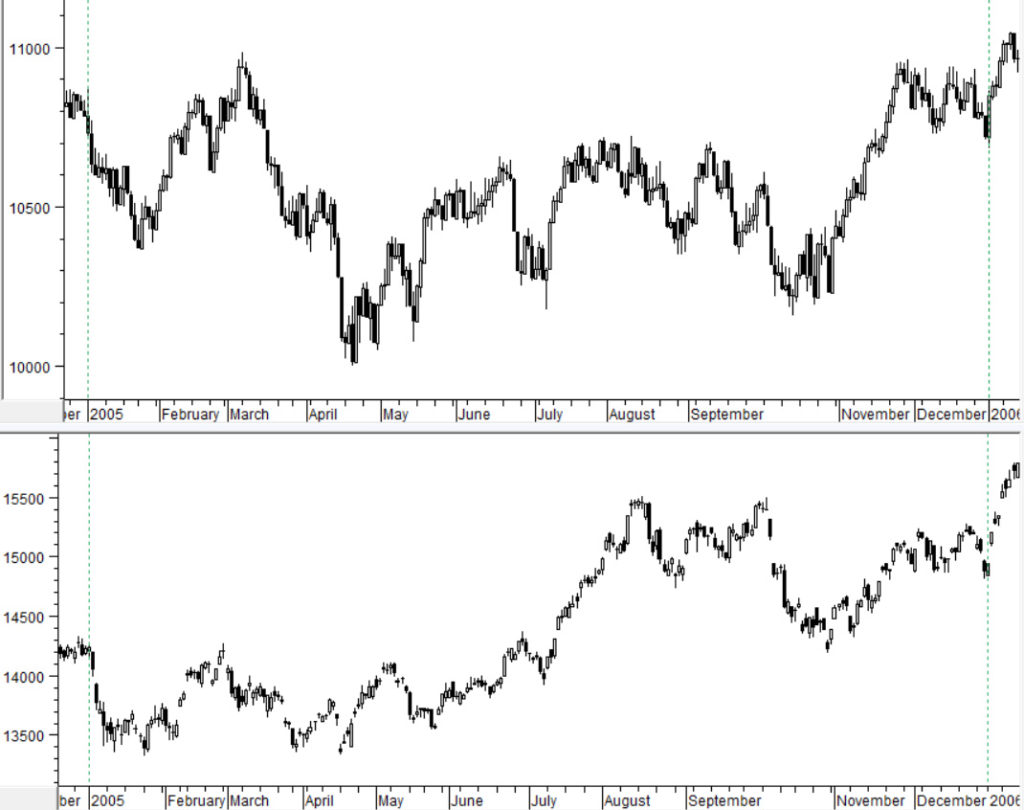

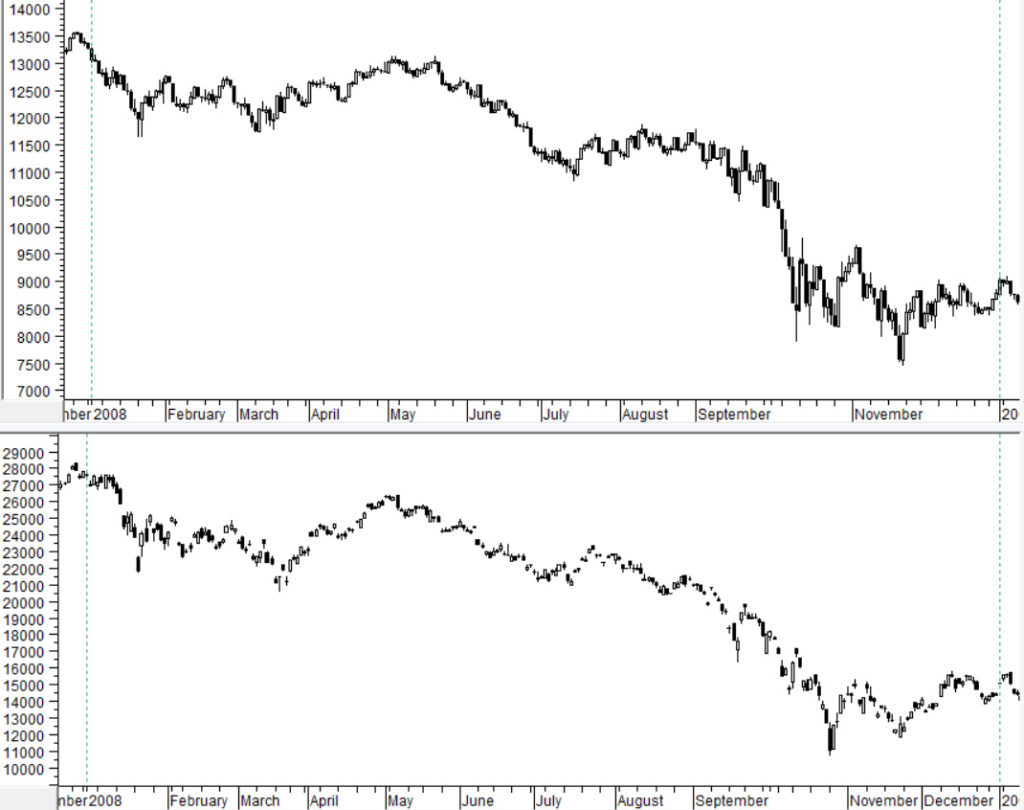

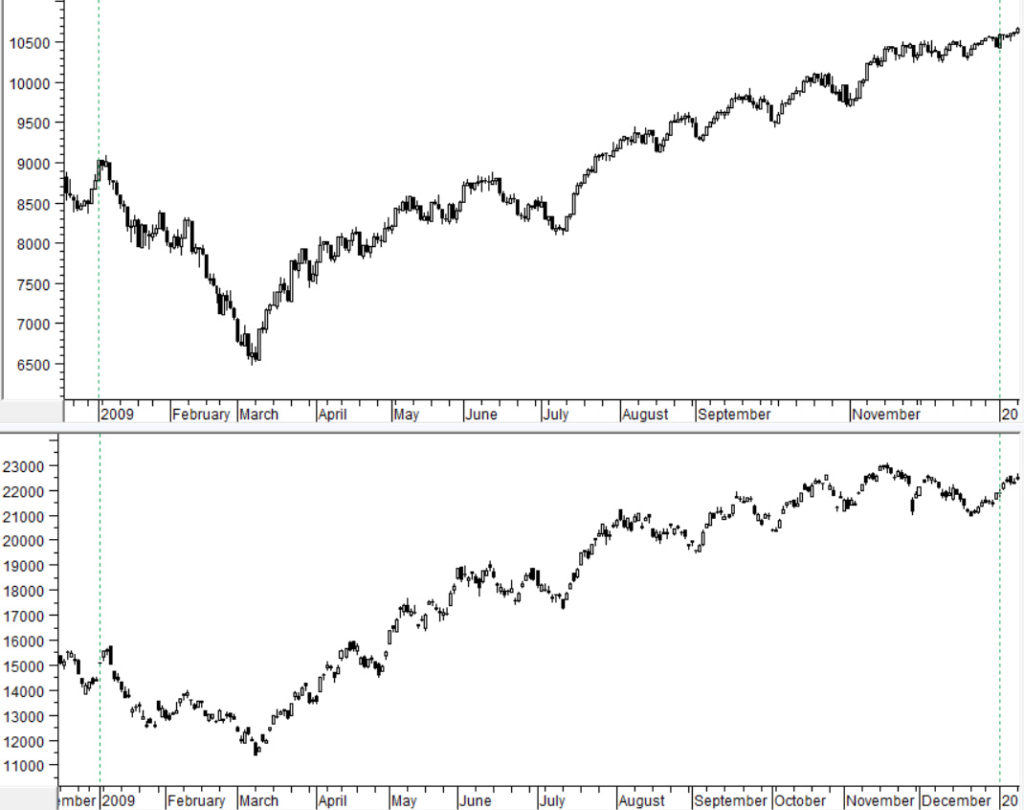

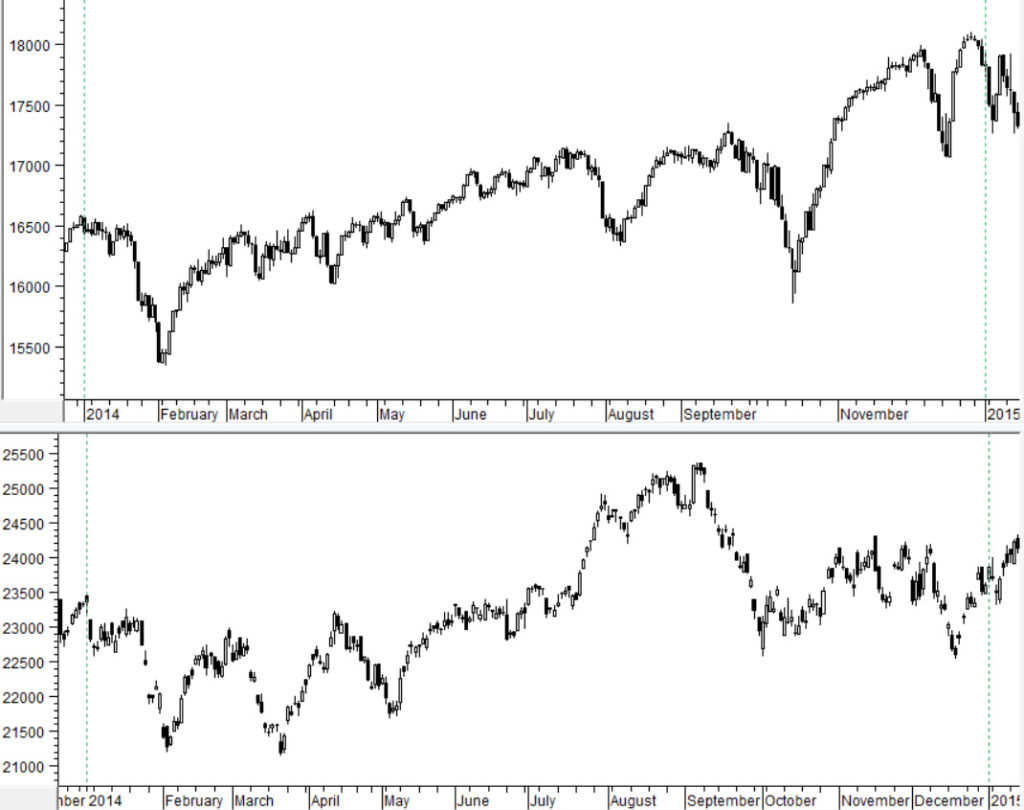

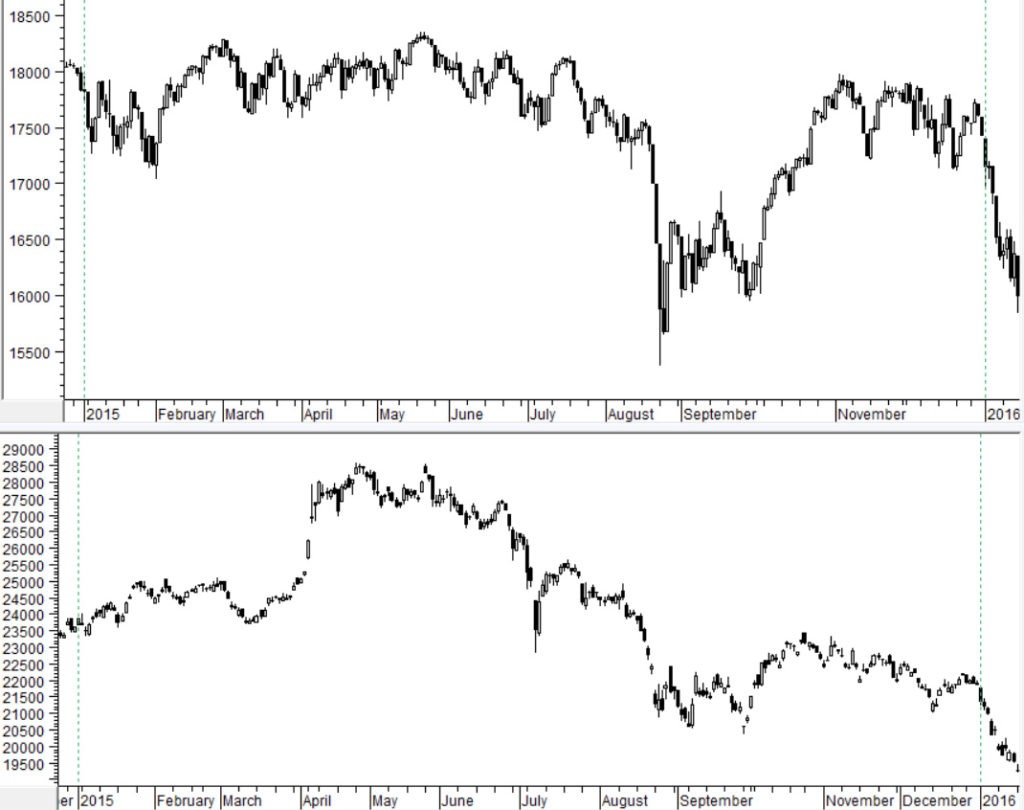

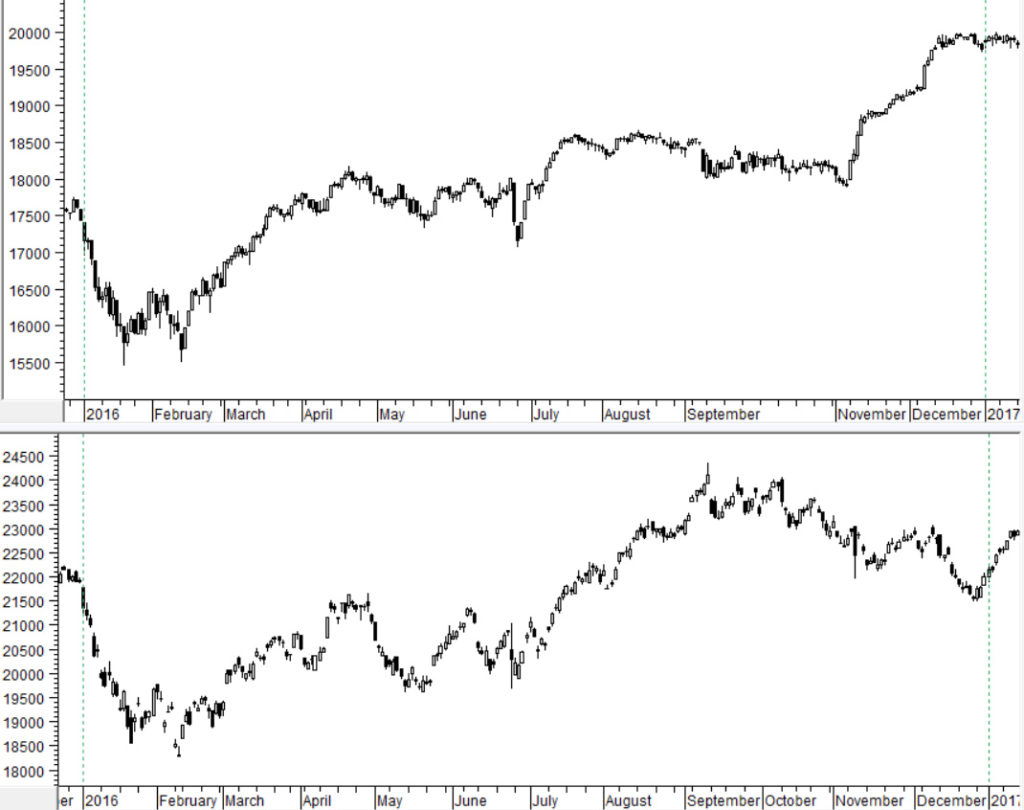

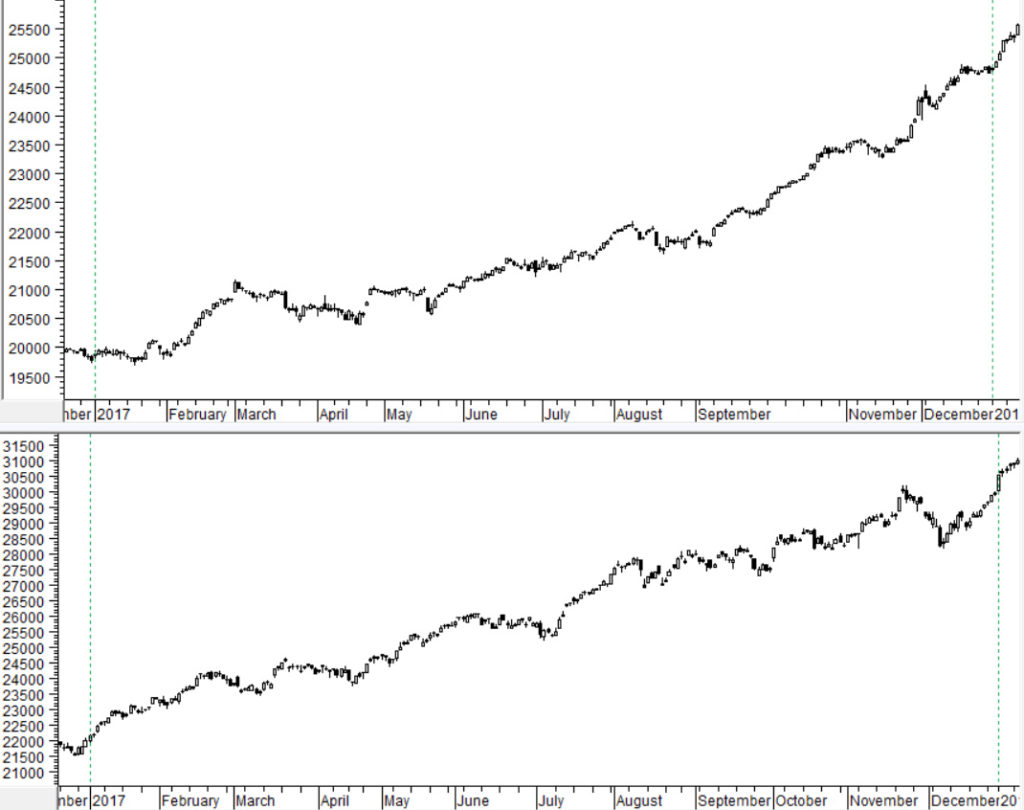

87年以降のNYダウとハンセン指数の値動きを1年ごとに区切って比較すると、ほとんどの年で似た展開となっていますが、ハンセン指数の方がはっきりとしたトレンドができやすい傾向があるように見えます。

NYダウがもちあいの動きへ入っている場面で、それが上昇途中のもちあいなら、ハンセン指数は上昇の流れを継続する格好になり、下降途中のもちあいなら、ハンセン指数は下降の流れを継続する格好になっていることがよくあります。

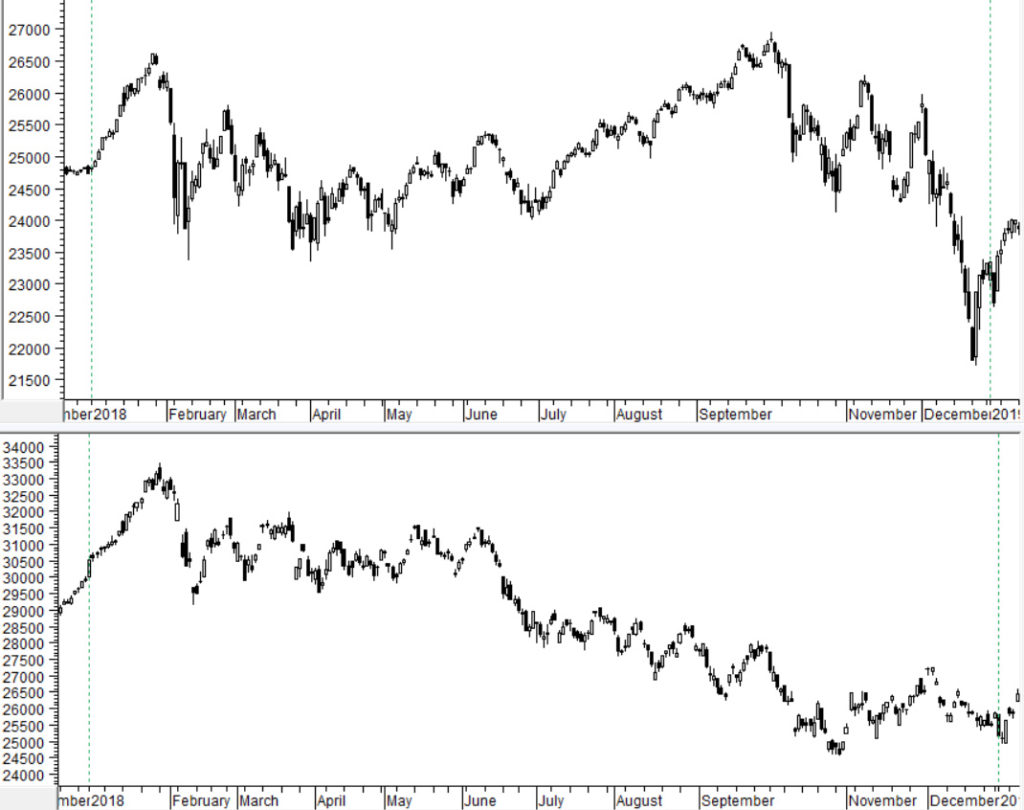

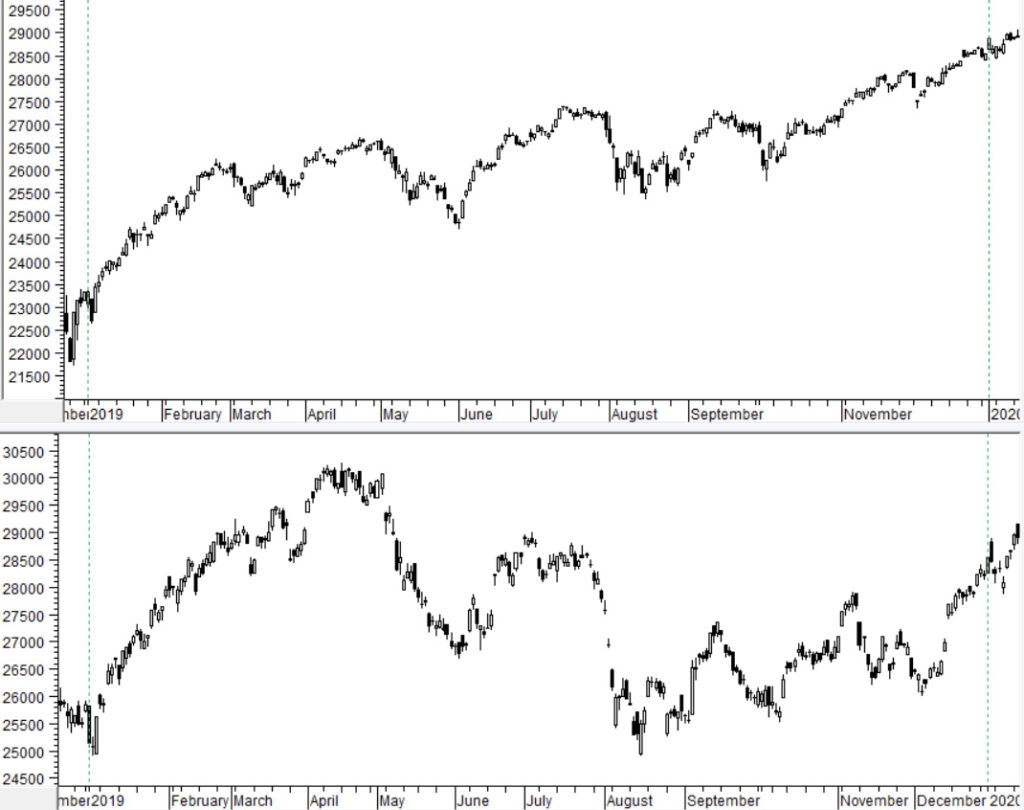

米中貿易問題が注目材料となった2018年以降は、NYダウが横ばい、上昇の流れになっているとき、ハンセン指数がはっきりとした下降の流れを作る動きになっています。

上げ下げの時期は同じなのですが、下げ場面で、ハンセン指数の下げ幅、下げ期間よりもNYダウの下げ幅、下げ期間が短くなって、上げ場面で、NYダウの上げ期間、上げ幅が大きくなることで、ハンセン指数の下げ、NYダウの下値堅さ、上昇の動きがあらわれています。

2018年以降の展開を考慮すると、目先は、ハンセン指数が大幅安となって、下値を掘り下げても、NYダウは、下値の限られる動きになると考えられます。

昨年の記事では、本年が中国発の金融不安によって世界全体の株価が下げる可能性があると書いてきましたが、本年だけで言えば、もうそういうお金の流れ方ではなくなったと考えられます。

上段NYダウ、下段ハンセン指数 1998

上段NYダウ、下段ハンセン指数 1999

上段NYダウ、下段ハンセン指数 2000

上段NYダウ、下段ハンセン指数 2001

上段NYダウ、下段ハンセン指数 2002

上段NYダウ、下段ハンセン指数 2003

上段NYダウ、下段ハンセン指数 2004

上段NYダウ、下段ハンセン指数 2005

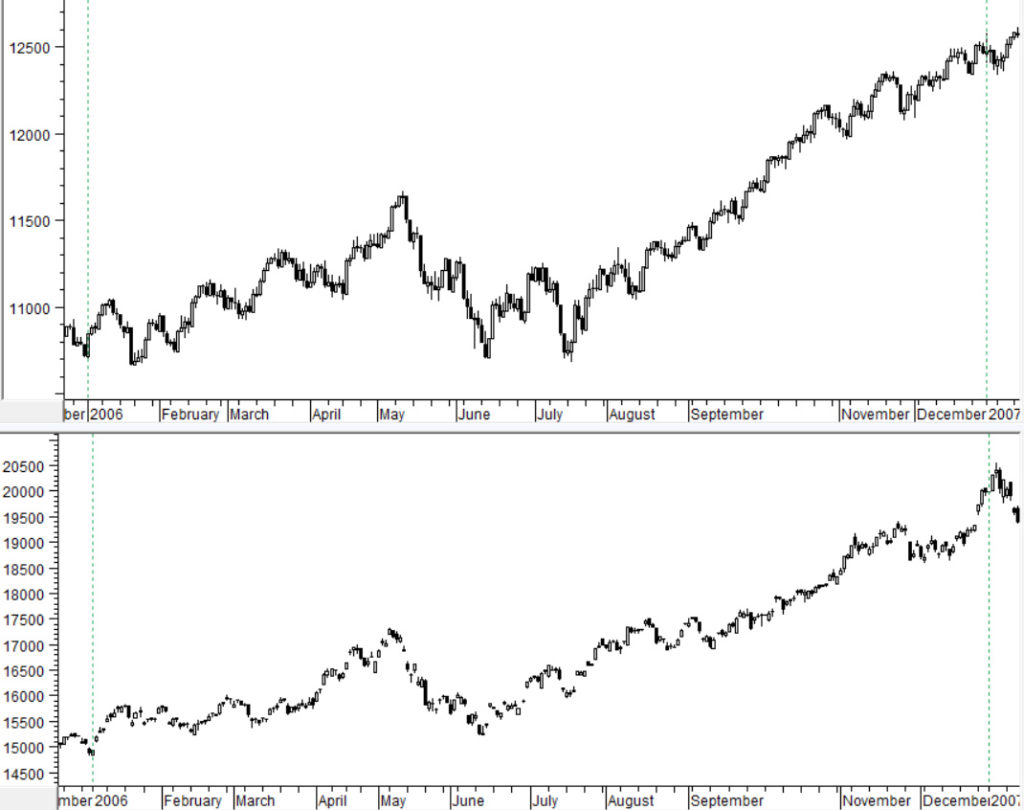

上段NYダウ、下段ハンセン指数 2006

上段NYダウ、下段ハンセン指数 2007

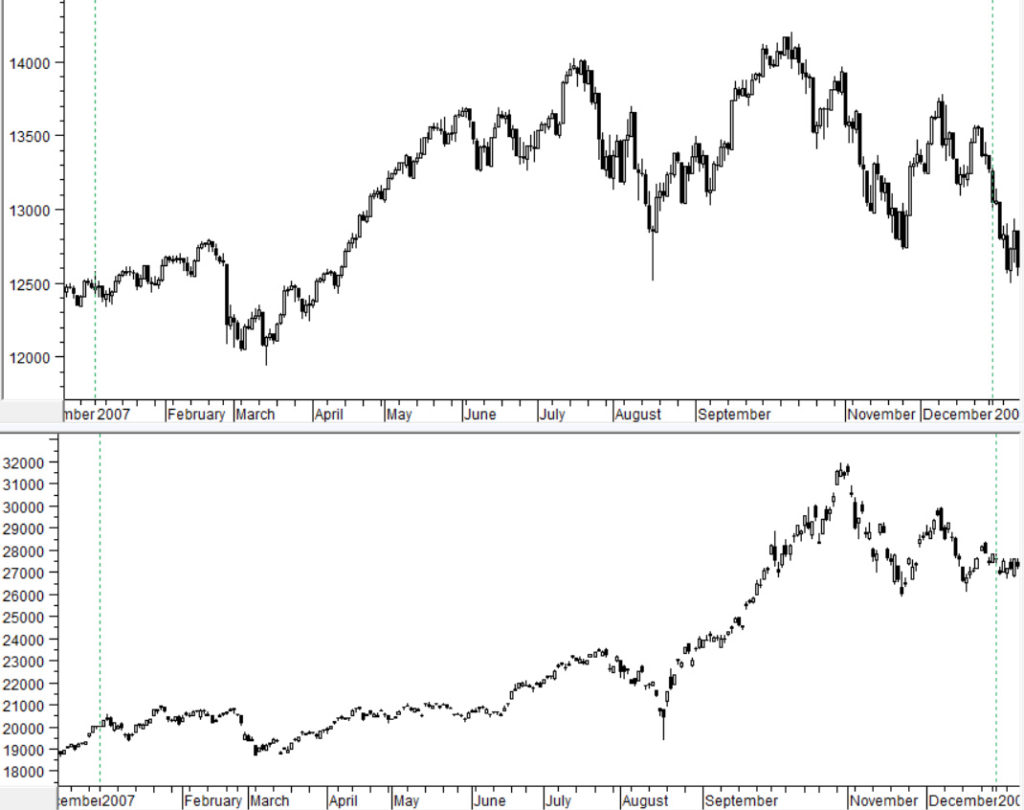

上段NYダウ、下段ハンセン指数 2008

上段NYダウ、下段ハンセン指数 2009

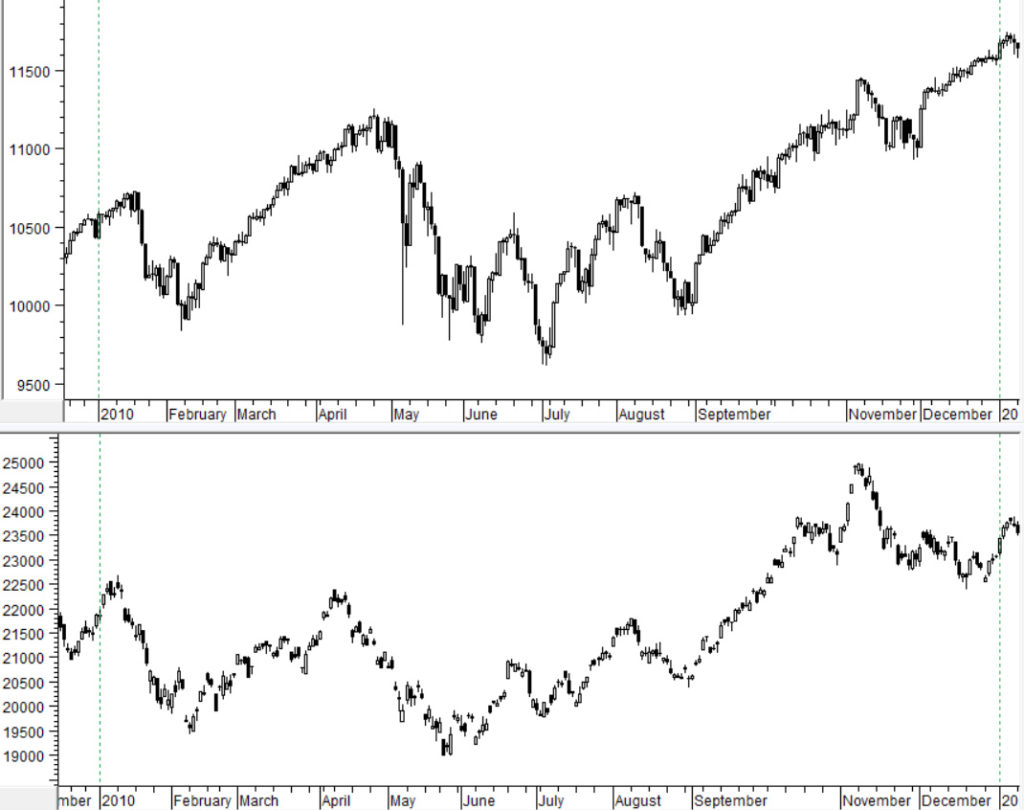

上段NYダウ、下段ハンセン指数 2010

上段NYダウ、下段ハンセン指数 2011

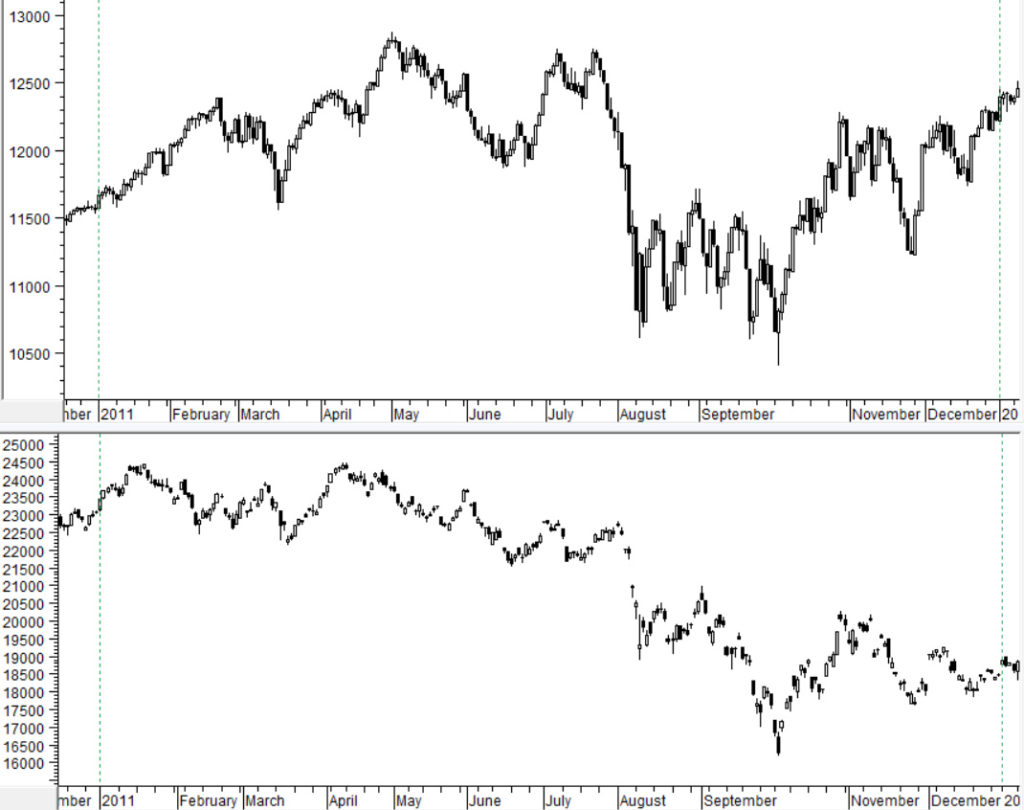

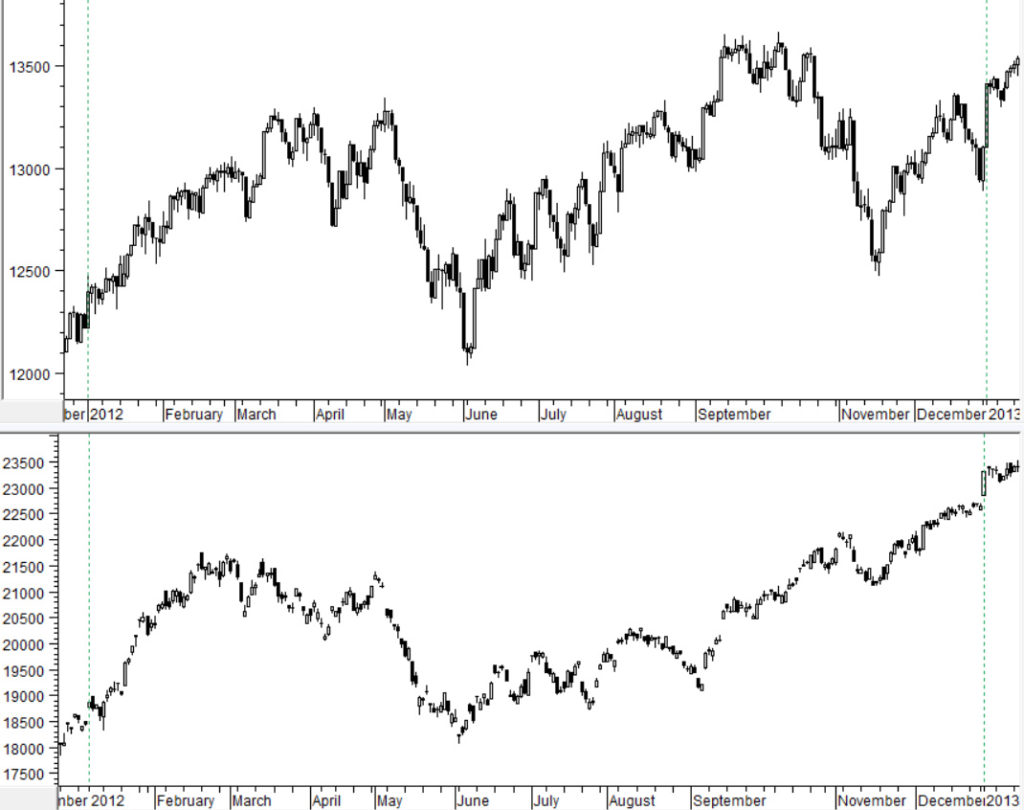

上段NYダウ、下段ハンセン指数 2012

上段NYダウ、下段ハンセン指数 2013

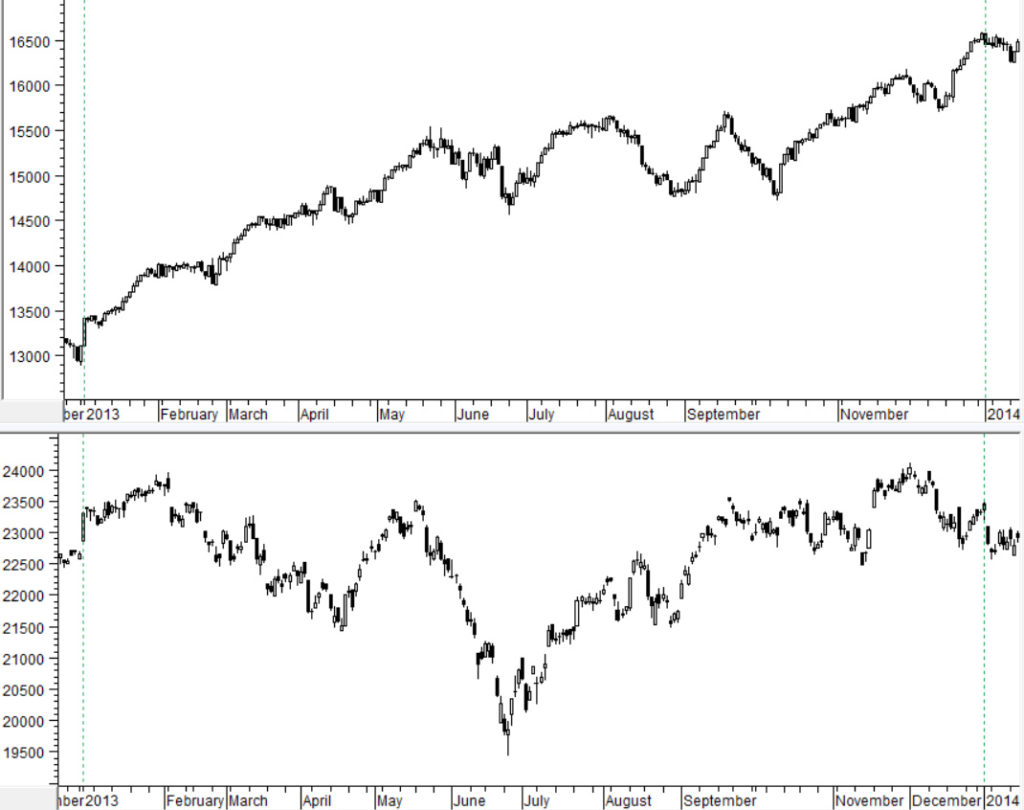

上段NYダウ、下段ハンセン指数 2014

上段NYダウ、下段ハンセン指数 2015

上段NYダウ、下段ハンセン指数 2016

上段NYダウ、下段ハンセン指数 2017

上段NYダウ、下段ハンセン指数 2018

上段NYダウ、下段ハンセン指数 2019

〇 NYダウは5月末までに下値堅い場所を確認する公算か

図表5は、NYダウ日足と目先の予想線です。

目先、人民元安、ハンセン指数の下降の流れが続く場合、週明け後のNYダウは、上値を抑えられる動きになると考えられます。

ただ、中国の株安が続く展開となっても、その間のNYダウは、振れ幅の伴ったジグザグのもちあいの動きになるか、ジグザグに推移しながら、徐々に上値、下値を切り上げる動きを経過する展開になるかのどちらかが考えられます。

振れ幅の伴ったもちあいの動きになる場合、目先、一気に下値の目安になる場所まで下げて、5月末頃までにつける安値をレンジ下限として、もちあいの動きへ入ると考えられます。

ジグザグに上昇する場合、週明け後の一段安は、1~2営業日で終わり、すぐに反発を開始すると考えられます。

なお、図中の予想線は、週明け後の価格がすぐに下げる展開を想定しています。

週明け後の価格が上放れる場合、そのまま上昇が勢いづいて、27000ドルを目指す展開になる可能性を考えておく必要が出てきます。

〇 日経平均株価は20000円前後で下値堅く推移するかが焦点

図表06は、日経平均株価日足です。

前述したNYダウの展開を考慮すると、日経平均株価は、以下の2通りの展開が考えられます。

1つ目は、4月以降のジグザグに上値、下値を切り上げる動きを継続して、6月頃に戻り高値をつけ、3月25日~4月3日と同程度か、それ以上の下げの動きを経過する展開です。

2つ目は、目先の価格が一気に4月22日の安値18858円まで下げた後、下値堅く推移する展開です。

どちらになっても、7月頃の値位置は変わりません。

ジグザグに上値、下値を切り上げるなら、週明け後は、数日、小幅な下げを経過して、20000円前後で強く下値を支えられる動きがあらわれる公算です。

5月15日の安値19832円を割れると、18858円まで下げる可能性が大きくなります。